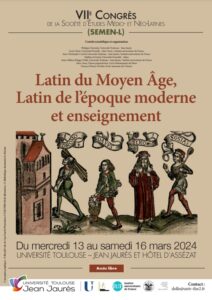

Notre VIIe congrès va avoir lieu à Toulouse du mercredi 13 au samedi 16 mars 2024.

L’objet du congrès est d’interroger les liens étroits que les corpus latins du Moyen Âge et de l’époque moderne entretiennent avec l’enseignement. En effet, de nombreuses œuvres latines, après l’Antiquité, sont nées dans un contexte de transmission de la culture lettrée. Certaines concernent directement des activités d’enseignants : la transmission de la langue latine ou grecque, la lecture et le commentaire des œuvres classiques, l’élaboration d’œuvres didactiques destinées à former de jeunes esprits, notamment par la grammaire et par la rhétorique. D’autres portent la marque de cette culture scolaire ou universitaire, tout en explorant des voies plus autonomes, voire en s’en démarquant ouvertement, par l’humour ou la parodie.

Les différentes sessions du congrès aborderont ainsi l’enseignement du latin et du grec, de l’an 1000 au XVIe siècle, les pratiques de professeurs-auteurs, la place privilégiée du théâtre en latin comme moyen d’enseignement, des traités et questions pédagogiques, comme l’éducation des femmes. Elles exploreront aussi le cas fréquent d’œuvres « mixtes », où se mêlent fins pédagogiques et ambitions littéraires.

Programme :

Cliquez ici pour télécharger le programme.

Programme en version texte

Mercredi 13 mars 2024, Université Toulouse – Jean Jaurès

13h45 Accueil

14h00 Ouverture du congrès

Session 1 : Enseigner le latin et le grec, de l’an 1000 au xvie siècle

14h30 Jean-Yves Tilliette (Université de Genève) : « Une salle de classe dans l’Angleterre des environs de l’An mil : les Colloques d’Aelfric Bata »

14h55 Céline Robert (Université de Caen Normandie, craham) : « L’épître V de Raoul Tortaire (xie-xiie siècle), un témoignage sur l’enseignement et sur la relation entre maître et disciple au Moyen Âge »

15h20 Discussion – Café

16h15 Kevin Bovier (Université de Fribourg) : « Latina apud omnes inoleuit : latin et enseignement dans la Suisse du xvie siècle »

16h40 Federica Rossetti (Ludwig Boltzmann Institute for Neo-Latin Studies) : « Celio Secondo Curione. L’éducation des jeunes et l’enseignement du Latin au temps de la Réforme »

17h05 Alexia Dedieu (Université Grenoble Alpes, Litt&Arts) : « Les travaux pédagogiques de Michael Neander : l’utilisation des auteurs anciens par la ‘Schola Neandrina’ »

17h30 Discussion.

—

Jeudi 14 mars 2024, Université Toulouse – Jean Jaurès

Session 2 : Corpus et arrière-plan pédagogique : questionnements

9h30 Astrid Quillien (Université Sorbonne Nouvelle, firl) : « Denis Lambin pédagogue dans ses éditions d’auteurs anciens, ses traductions et ses orationes »

9h55 Lorène Bellanger (Sorbonne Université) : « Les Carmina de Jean Commire (1678), un recueil néo-latin scolaire ? »

10h20 Discussion – Café

11h15 Martine Furno (Ens Lyon, ihrim) et Christiane Deloince-Louette (Université Grenoble Alpes, Litt & Arts) : « Methodo … accinctus, ou comment éclaircir les ténébrosités d’une épigramme »

11h40 Discussion

13h-13h45

« Ludus ! Quand l’école était un jeu »

Lecture-spectacle de textes des xve-xviiie siècle en traduction française par des étudiants de l’Université Toulouse – Jean Jaurès sous la direction de Ph. Chométy, M. Ferrand et A.-H. Klinger-Dollé

Gratuit et ouvert à tous.

Session 3 : Pratiques de professeurs et pratiques institutionnelles

14h30 Marie-Agnès Lucas-Avenel (Université de Caen Normandie, craham) : « Les satires de Garnier de Rouen contre des maîtres de grammaire et de musique (début du xie siècle) »

14h55 Thomas Penguilly (Académie de Normandie) : « Rhétorique, poésie et enseignement dans l’œuvre d’André Alciat »

15h20 Marie Jeannot-Tirole (Université de Strasbourg, ilbr) : « Sapidus dans la Sylua epistolaris seu Barba. La résurgence du pédagogue derrière le poète »

15h45 Discussion – Café

16h40 David Amherdt (Université de Fribourg) : « L’enseignement dans la biographie et l’autobiographie à Zurich au xvie siècle »

17h05 Hannelore Pierre (Université Bordeaux Montaigne, ausonius, Centre Montaigne) : « Éditer un poète-professeur : quelques indices de pratiques pédagogiques au collège de Guyenne d’après l’édition commentée d’Ausone par Élie Vinet (1580) »

17h30 Anne Bouscharain (Université Bordeaux Montaigne, ur 24142 Plurielles – Centre Montaigne) : « Les mathématiques au collège de Guyenne à travers l’exemple d’Élie Vinet (Ex mathematico Pselli breuiario, 1554 et Logistica, 1573) »

17h55 Discussion

—

Vendredi 15 mars 2024, Université Toulouse – Jean Jaurès

Session 4 : Théâtre néo-latin et enseignement

9h00 Carine Ferradou (Aix-Marseille Université, caer) : « Présences de Plaute dans la tragédie sacrée Iephthes siue Votum de George Buchanan : à la croisée des enjeux pédagogiques et littéraires »

9h25 Théo Gibert (Université Jean Moulin Lyon 3, ihrim) : « Le style de Nicolas Caussin dans les Tragoediae Sacrae (1620) »

9h50 Discussion – Café

10h45 Mathieu Ferrand (Université Grenoble Alpes, Litt&Arts) : « Voyage au ‘Pays latin’ : le choix de la langue dans les spectacles des collèges parisiens d’Ancien régime (xvii-xviiie siècles) »

11h10 Laure Hermand-Schebat (Université Jean Moulin Lyon 3) et Pascale Paré-Rey (Université Jean Moulin Lyon 3, hisoma) : « L’argument, outil didactique néo-latin, au service de la pédagogie aujourd’hui »

11h35 Discussion

12h00 Clément Bur (Université Toulouse – Jean Jaurès, plh-erasme) : « Présentation de la revue toulousaine Anabases. Traditions et réceptions de l’Antiquité »

Session 5 : Questions et réflexions éducatives

14h30 Séverine Clément-Tarantino (Université de Lille, hisoma) : « Laura Cereta (1469-1499) et l’éducation des femmes »

14h55 Émilie Séris (Sorbonne Université) : « Pédagogie et psychologie : la lettre De ira d’Ange Politien »

15h20 Discussion – Café

16h15 Béatrice Charlet-Mesdjian (Université Aix-Marseille, caer) : « Éducateurs et Éducation chez les Strozzi, père et fils »

16h40 Discussion

—

Samedi 16 mars 2024

Hôtel d’Assézat, Académie des Sciences et Belles Lettres de Toulouse, salle Clémence Isaure, 9h30-11h30

Accès libre

Accueil par l’Académie des Sciences et Belles Lettres

Table ronde

Les textes latins écrits « après l’Antiquité » : quels atouts pour l’enseignement et la recherche actuels en Humanités ?

Organisée par François Ploton-Nicollet (École nationale des Chartes)

Avec la participation de :

Séverine Clément-Tarantino (Université de Lille, hisoma) : Le cercle de latin vivant en ligne CLIO

Anne-Hélène Klinger-Dollé (Université Toulouse – Jean Jaurès, plh) : Construire un site internet pédagogique à partir de corpus néo-latins : Imago. Lire du latin illustré

Virginie Leroux (École Pratique des Hautes Études) : Enseigner la littérature néo-latine à l’École Pratique des Hautes Études

Marie-Agnès Lucas-Avenel (Université de Caen Normandie, craham) : Latin médiéval et Humanités numériques

Smaranda Marculescu (ENS Lyon, ihrim) : « Neolatinlyon », une école thématique au service du néo-latin.

Comité organisateur

Philippe Chométy, Université Toulouse – Jean Jaurès

Lucie Claire, Université Picardie – Jules Verne / Institut universitaire de France

Jean-Christophe Courtil, Université Toulouse – Jean Jaurès / Institut universitaire de France

Mathieu Ferrand, Université Grenoble – Alpes

Anne-Hélène Klinger-Dollé, Université Toulouse – Jean Jaurès / Institut universitaire de France

Alice Lamy, Classes préparatoires, Lycée Montesquieu du Mans

François Ploton-Nicollet, École nationale des Chartes

Archives

Pour consulter l’appel à communication du congrès : https://www.semen-l.org/?p=2638

François Mottais, Éloges de Matthias Corvin, roi de Hongrie, en guerrier (Laudes bellicae d’Alessandro Cortesi, suivies de deux épigrammes de Girolamo Balbi). Introduction, édition et traduction, éd. Chemins de tr@verse, coll. Chartae neolatinae, 2024, 152 p.

François Mottais, Éloges de Matthias Corvin, roi de Hongrie, en guerrier (Laudes bellicae d’Alessandro Cortesi, suivies de deux épigrammes de Girolamo Balbi). Introduction, édition et traduction, éd. Chemins de tr@verse, coll. Chartae neolatinae, 2024, 152 p.