Thèses de doctorat en cours au 1er octobre 2015

Jean-Jacques Allain, Traduction et commentaire du livre I du De occulta philosophia d’Agrippa de Nettesheim, dir. J.-L. Charlet, U. d’Aix-Marseille.

Clément Auger, Renaissance d’un genre : la satire du modèle latin aux pratiques vulgaires (Italie et France, XVe et XVIe siècles), dir. M. Bouquet, U. Rennes 2, en cotutelle avec M. Squillante, U. de Naples Federico II.

Ángela Beatriz Ávalos, Subjectivité et personnalité dans la philosophie de Pierre Abélard, dir. C. Grellard, Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Henri Babaud de Monvallier, Le Christ chez maître Eckhart : christologie et expérience christique, dir. A. de Libera, Collège de France.

Fabien Barrière, Le sourire de Thalie : formes et signification du rire dans l’univers pastoral de la Renaissance à l’âge baroque, dir. H. Casanova-Robin, U. Paris-Sorbonne, en codirection avec D. Denis.

Anne-Clotilde Bossenec, Traduction et commentaire du Commentarius in Librum Ecclesiastae de Saint Bonaventure, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Le Commentaire sur l’Ecclésiaste de saint Bonaventure se révèle être une œuvre importante dans la compréhension de la réflexion qui porte au XIII° siècle sur l’articulation entre philosophie et théologie. En effet, alors que le Commentaire reçoit une forme, la lectio, et s’apparente par sa méthode à la disputatio et à la praedicatio – toutes caractéristiques de la période scolastique –, il met en évidence l’apport de la philosophie à l’exégèse d’une part : l’importance du nombre des 89 questions au sein du Commentaire et le recours à la philosophie aristotélicienne et à la philosophie platonicienne permettent à saint Bonaventure en premier lieu de décrire et comprendre le monde, et en particulier sa mutabilité. Mais c’est aussi de la mutabilité des choses dans l’esprit de l’être humain qu’il s’agit. Quant à l’éthique, la philosophie donne des outils pour étudier la vertu. Enfin, la philosophie platonicienne fonde la distinction entre monde sensible et monde intelligible. Il met en évidence l’apport de l’exégèse à la philosophie d’autre part. Dans l’histoire de la curiosité comme concupiscence des yeux qui fait intervenir les notions centrales uti et frui. Dans l’histoire de l’anthropologie, en donnant une place très particulière à l’homme, comme union d’un corps mortel et d’une âme immortelle. Dans l’histoire de la notion d’ordre, que ce soit l’ordre de la sagesse régi par le nombre ou l’ordre de la bonté régi par le poids. Dans l’histoire de la connaissance de soi, quand l’âme se connaît comme miroir du monde et de Dieu. Toutes ces caractéristiques comptent parmi celles qui ont consacré comme un chef-d’œuvre le Commentaire de saint Bonaventure.

Blandine Boulanger, Politique et poétique dans les Miscellanea de Pietro Crinito (1474/6-1507), dir. Galand, EPHE, en cotutelle avec D. Coppini, U. de Florence.

Aude Buffenoir, Édition critique de la Theologia naturalis de Nicolas Bonet (+1343). Histoire et enjeux de la théologie naturelle en sa première figure, dir. P. Bourgain, École nationale des Chartes.

Ghislain Casas, Angélologie cosmique et angélologie politique de l’antiquité tardive au Moyen Âge, dir. P. Hoffmann, EPHE, et S. Piron, EHESS.

La modernité se caractérise par un partage clair entre politique et cosmologie. Ce travail cherche à montrer comment l’angélologie médiévale constitue le champ discursif dans lequel les significations, les valeurs et les énoncés de la politique et de la cosmologie ont été redistribués et recomposés pour aboutir à ce partage. C’est au croisement de deux problèmes théologiques, celui de la motion angélique des cieux et celui de la hiérarchie angélique, que s’opère la déliaison entre la question de l’ordre du monde et celle de son gouvernement. Alors que l’idée d’un gouvernement du monde (gubernatio mundi) régit la cosmologie ancienne et maintient une forme de continuité entre l’exercice du pouvoir et la connaissance du monde, la modernité donne à l’activité gouvernementale un objet propre (l’État) et à la connaissance scientifique un domaine nouveau (la nature et ses lois). Le passage de l’ancienne image du monde au partage moderne entre politique et cosmologie est l’effet de l’ensemble des transferts et remaniements conceptuels et discursifs opérés par l’angélologie médiévale. Le concept de hiérarchie (hierarchia) joue un rôle crucial dans cette transformation. En effet, c’est lui qui traduit la métaphysique néoplatonicienne de l’ordre en une théorie politique du gouvernement. Ce travail tente de montrer que la signification historique du concept de hiérarchie est d’avoir désarticulé la politique et la cosmologie, le monde et la cité.

Grégoire Celier, Saint Thomas et la question de l’éternité du monde, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

La question d’un monde créé sans commencement ou, comme on le dit souvent, le problème de « l’éternité du monde », a été l’occasion d’une vive controverse entre les penseurs latins du XIIIe siècle, dont saint Thomas d’Aquin. Nonobstant sa foi avérée en une création avec un commencement, Thomas, théologien et philosophe catholique, s’est interrogé tout au long de sa carrière : « Aurait-il été possible que Dieu créât un monde sans commencement ? » Cette persévérance est suffisamment paradoxale pour attirer l’attention, d’autant que Thomas, en sa réponse, s’opposait à la grande majorité de ses contemporains.Après une courte partie introductive qui brosse à grands traits et sans prétention le contexte historique, sont donc présentés les onze textes thomasiens traitant de la durée du monde, et spécialement de la possibilité d’un monde créé sans commencement, en leur langue latine ainsi qu’en une traduction française originale. Puis sont analysés les arguments présentés par Thomas, et les questions qu’ils peuvent soulever. Si les rapports entre la philosophie et la foi, comme entre la philosophie et la science, entrent en ligne de compte, les notions de causalité naturelle et de causalité volontaire, de fini et d’infini, de création divine et d’action humaine, de temps et d’éternité, de démonstration rationnelle et d’argument de convenance, constituent le cœur de cette élucidation philosophique.Au terme de la démarche, il apparaît que, pour saint Thomas d’Aquin, si le monde, en fait, a été créé avec un commencement (c’est pour lui une certitude de foi), en droit il aurait pu être créé sans aucun commencement (et c’est pour lui une affirmation légitime de la raison).

Pierre Chambert-Protat, Florus de Lyon, lecteur des Pères. Documentation et travaux patristiques dans l’Église de Lyon au neuvième siècle, dir. A.-M. Turcan-Verkerk, EPHE, et P. Mattei, U. Lyon 2.

On conserve un nombre inhabituellement élevé de manuscrits ayant appartenu à la bibliothèque du chapitre cathédral de Lyon au IXe siècle, dont bon nombre ont été personnellement utilisés ou produits par le principal acteur de la vie intellectuelle lyonnaise de l’époque, le diacre Florus (floruit v. 825–855). Comme on connaît par ailleurs plusieurs grandes compilations rassemblées également par lui, Florus représente pour nous une double occasion particulièrement rare d’étudier la bibliothèque d’une école cathédrale carolingienne et les méthodes de travail d’un intellectuel de ce temps. Les comparaisons et les nombreux recoupements que permet cette situation étayent et alimentent notre connaissance des livres qu’on utilisait et qui circulaient à l’époque, mais aussi des hommes qui les lisaient et les échangeaient, et des conditions dans lesquelles le travail de Florus a pu passer dans la tradition manuscrite des Pères (première partie). Ces analyses nous peignent Florus un homme de son temps, formé dans un certain milieu à de certaines méthodes, mais que son expérience et ses goûts poussèrent à faire évoluer, tout au long de sa carrière, ses propres méthodes au service de ses propres projets (seconde partie). Un travail d’historiographie est aussi proposé, qui n’avait pas encore été entrepris, et qui fait apparaître les voies de la redécouverte de Florus au cours du XVIIe siècle, puis au XXe. La place de Florus et de sa bibliothèque d’usage, dans l’histoire intellectuelle et dans l’histoire de la transmission des textes antiques, en ressort mieux circonscrite et qualifiée plus précisément, en même temps que se dévoile le cours de sa propre évolution intellectuelle.

Claire Chauvin, Le Buccolicum carmen de Giovanni Boccaccio : présentation, traduction, notes et commentaire, dir. P. Maréchaux, U. de Nantes.

Barbara Constant-Desportes, Autour de l’Angelinetum et des Carmina varia de Giovanni Marrasio : étude sur la poésie néo-latine du premier humanisme et le renouvellement du genre élégiaque, dir. H. Casanova- Robin, U. Paris-Sorbonne.

Angela Cossu, Les florilèges prosodiques et la transmission des poètes latins au Moyen Âge, dir. A.-M. Turcan-Verkerk, EPHE, et Ernesto Stagni, U. de Pise.

Élodie Cuissard, L’établissement du texte de Tacite au XVIe siècle : Beatus Rhenanus, les Annales et le codex Budensis (manuscrit de Yale), dir. J. Hirstein, U. de Strasbourg.

Laure-Aline Cuvelier, Édition critique, traduction et commentaire du livre V (selon les ms.) du Speculum doctrinale de Vincent de Beauvais, codirection J.-F. Chevalier, U. de Lorraine, et I. Draelants, IRHT.

François Delmas-Goyon, La traduction théologique et philosophique de la pensée et des intuitions spirituelles de François d’Assise par Bonaventure de Bagnoregio et Pierre de Jean Olivi, dir. O. Boulnois, EPHE.

Paule Desmoulières, Anthologies funèbres en Italie, en France et en Angleterre (1590-1640), codirection Casanova-Robin et V. Gély, U. Paris-Sorbonne.

Cette thèse est une étude à la fois globale et détaillée consacrée aux recueils de poésie funèbre imprimés en Italie, en France et dans les Îles britanniques entre 1587 et 1644. Les recueils de poésie funèbre nécessitent une approche comparatiste, à plusieurs titres. Du point de vue linguistique et culturel tout d’abord, l’on remarque que ce sont des ouvrages polyglottes. En outre, du point de vue esthétique, ils font appel aux ressources de la littérature et des beaux-arts (gravures), en partie parce que les textes qu’ils contiennent ont souvent fait partie du monument funèbre lui-même, ce qui encourage à les relier aux programmes iconographiques élaborés au cours des funérailles. Enfin, ces « tombeaux poétiques » sont avant tout une œuvre qui émane d’un groupe d’auteurs, ce qui mène à les analyser non seulement comme œuvre littéraire, mais aussi comme des témoignages précieux sur l’histoire de la littérature. Cette thèse commence par montrer quelles sont les origines de cette pratique, notamment comment divers modèles de recueils funèbres furent élaborés à partir du Quattrocento, d’abord en Italie, puis dans les deux autres pays. Au terme de cette évolution, à la fin du seizième siècle, on peut affirmer que les trois pays disposent d’un socle culturel commun à partir duquel se constituent ces recueils. Le chapitre suivant analyse comment ces recueils évoluèrent des années 1580 à 1644, quelle était l’identité des défunts commémorés et qui élaborait ces ouvrages. La variété des formes et des discours sur la mort est ensuite examinée. Puis, à travers des études de cas, les enjeux de l’écriture collective sont étudiés. Enfin, les rapports entre ces ouvrages imprimés et les funérailles sont examinés.

Dorota Dremierre,

Découverte et reconstruction érudite du deuil antique par les humanistes du Trecento et du Quattrocento, dir. P. Galand, EPHE.

Salomon Dumotier, La mise en forme littéraire du dialogue intérieur dans les littératures du Moyen Age en langue française et médiolatine, dir. D. James-Raoul, Université Bordeaux Montaigne.

Frédéric Duplessis, Réseaux intellectuels entre France et Italie (IXe-Xe s.) : autour des Gesta Berengarii imperatoris et de leurs gloses. Édition critique, traduction, commentaire du panégyrique de Bérenger Ier et des annotations du manuscrit Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, lat. XII 45, dir. A.-M. Turcan- Verkerk, EPHE. Soutenance le 12 septembre 2015.

Les Gesta Berengarii imperatoris sont un panégyrique anonyme de 1090 vers composé vers 915-916 en l’honneur de Bérenger Ier d’Italie. Le texte est conservé entièrement dans un seul manuscrit (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XII 45), où il est accompagné de nombreuses gloses dont une partie remonte à l’auteur lui-même. Cette thèse propose une édition et un commentaire de ce panégyrique et de ses gloses, accompagnés de la première traduction en français du poème. Une attention toute particulière a été portée aux sources du texte et de ses gloses. Cette enquête révèle que le poète-glossateur des Gesta est profondément influencé par les productions des écoles de Francie occidentale, et notamment par celles de l’école d’« Auxerre ». Ces découvertes permettent de mieux connaître la culture de cet intellectuel carolingien tout en dessinant les contours du réseau intellectuel européen fréquenté par ce personnage. Une étude de trois autres manuscrits liés à ce réseau d’échanges (Paris, BNF, lat. 7900A, München, BSB, Clm 14420, Venezia, Bibloteca Nazionale Marciana, Lat. XIII 66) vient mettre en perspective ces résultats et permet de retracer l’histoire des échanges intellectuels entre Vérone, la Lombardie et le nord-est de la Francie à la fin du IXe et au début du Xe siècle.

Charles Ehret,

De l’unité des causes chez Thomas d’Aquin, dir. J.-B. Brenet, U. Paris 1 Panthéon- Sorbonne.

Le présent travail est une analyse du concept d’instrument qui en fait apparaître les exigences théoriques et demande si et dans quelle mesure le système de Thomas d’Aquin les remplit. D’abord, on montre que la notion d’instrument telle que Thomas la définit en général et conformément à l’aristotélisme dont il hérite — à savoir, comme un «moteur mû» — est contradictoire, dans la mesure où rien, d’après Thomas, ne peut être à la fois moteur et mû selon le même mouvement. Ensuite, on montre que la notion d’instrument telle que Thomas la redéfinit dans le contexte restreint de sa théologie sacramentelle — à savoir, comme ce qui «agit en vertu d’un autre» — échappe à cette contradiction, même si elle est, à son tour, problématique, parce qu’elle implique qu’un même pouvoir (virtus) transite de l’agent principal à l’instrument. Il faut étudier le modèle auquel Thomas renvoie — à savoir, l’être intentionnel des espèces sensibles — pour répondre à ce problème : il s’agit alors de montrer comment l’apparence peut être conçue comme une propriété en transit numériquement identique en plusieurs sujets (la chose, le milieu, le percepteur). Enfin, on justifie l’application de ce modèle au pouvoir instrumental grâce à deux thèses centrales de l’ontologie thomasienne des pouvoirs — à savoir, qu’ils sont distincts de la forme substantielle et qu’ils en fluent — qui reviennent à accorder au pouvoir, comme tel, le même statut ontologique qu’à l’espèce sensible, c’est-à-dire un être intentionnel (esse intentionale). On en conclut que ce qui fonde, en définitive, la causalité instrumentale, ce n’est pas tant la physique d’Aristote que l’ontologie des pouvoirs de Thomas.

Nicolas Faucher,

La garantie de la certitude dans l’école franciscaine : évolutions, intérêts, perspectives, dir. O. Boulnois, EPHE, et P. Porro, U. de Bari.

Notre travail porte sur la théorisation de la nature et du mécanisme de la foi en milieu franciscain, de 1230 à 1330. Le corpus comprend des questions disputées issues d’œuvres théologiques écrites par plusieurs auteurs franciscains et ceux qui les ont influencés. Nous avons cherché à comprendre quelles instances psychologiques sont mises en jeu pour assurer la fermeté de l’assentiment de la foi et de quelle façon nos auteurs justifient le fait même d’avoir une foi, par opposition par exemple à une connaissance, et le fait d’avoir un assentiment de foi donné, catholique, par opposition à un autre. Selon nous, il existe deux courants historiques : celui qui mène d’Alexandre de Halès et Bonaventure à Olivi et celui qui mène d’Henri de Gand et Godefroid de Fontaines à Duns Scot. D’après nous, ces deux mouvements se caractérisent par la combinaison de deux tendances. La première consiste en une naturalisation de la foi : le rôle de l’action divine surnaturelle dans la production de l’habitus et de l’acte de foi se réduit. La seconde consiste en une « volontarisation » de la foi : la volonté joue un rôle de plus en plus crucial dans l’accomplissement de l’acte de foi et intervient d’une manière de plus en plus large dans la production des croyances humaines en général. Ces tendances se perpétuent au XIVème siècle, par exemple chez Ockham et Holkot. Les justifications de la foi suivent ces deux mouvements : les modèles volontaristes appellent des justifications pratiques plutôt que spéculatives et la naturalisation implique que rien dans le processus de production de la croyance ne puisse, pour le croyant, différencier l’assentiment propre à la foi catholique des autres.

Andrea Fiamma,

Nicolas de Cues à Cologne. La théorie de l’intellect chez Nicolas de Cues par rapport à ses possibles sources albertines, dir. E. Peroli, U. Gabriele D’Annunzio de Chieti-Pescara, et M.-A. Vannier, U. de Lorraine.

Par la présente recherche, nous cherchons à soutenir que dans l’éducation philosophique du jeune Nicolas de Cues (entre 1424 et 1431), la tradition albertine de Cologne, diffusée par Heymeric de Campo, a joué un rôle important. Nous pensons aussi que les traces de cette influence de l’albertinisme colonien émergent en particulier dans les écrits épistémologiques du Cusain, en particulier dans le De coniecturis et dans la collection « Idiota ». Nous montrerons que Nicolas de Cues, qui a personnellement connu Heymeric, a eu grâce à lui connaissance des doctrines néo-platoniciennes qui émergent dans le De docta ignorantia et dans les œuvres cusaniennes des années 1440. Contrairement à la perspective historiographique, qui a soutenu une origine byzantine du néoplatonisme de Nicolas de Cues, nous voulons ici montrer une origine colonienne. Nous sommes également convaincus que cette approche méthodologique permet de saisir efficacement la pensée de Nicolas de Cues dans son contexte historique, « 1430-1464 », et topographique, « entre Cologne et Rome ». Elle fournit aussi une clé pour éclairer le rapport entre la philosophie de Nicolas de Cues et certains penseurs modernes : la Cusanus-Renaissance de la première moitié du XXe siècle avait attribué à Nicolas de Cues le titre de « premier philosophe moderne » parce que, contrairement à la tradition scolastique, il aurait placé au centre de ses œuvres le problème de la connaissance humaine, ouvrant ainsi la voie à la révolution subjectiviste de la modernité. Une telle attention pour la connaissance humaine se retrouve également dans la tradition albertine, décrite comme un « illuminisme » au Moyen Age.

Christian Förstel,

Marsile Ficin et les Ennéades : la genèse de la traduction et du commentaire de Plotin, dir. Hoffmann, EPHE.

La publication en 1492, par Marsile Ficin, de la première traduction latine des Ennéades et du monumental commentaire qui l’accompagne marque le retour de Plotin en Occident. Le manuscrit de travail de Ficin, le Parisinus graecus 1816 de la Bibliothèque nationale de France nous offre un témoignage exceptionnel concernant les principales étapes philosophiques et historiques qui ont marqué l’élaboration du Plotinus latinus. Les quelque 2500 annotations inscrites par Ficin sur les marges de ce manuscrit qui fut mis à sa disposition par Côme l’Ancien sont ici éditées, traduites et commentées. Cet important apparat exégétique jusque là inédit éclaire les différentes facettes du travail accompli par Ficin durant plusieurs décennies sur le texte très difficile de Plotin : des corrections apportées au texte transmis – une partie de ces interventions ont trouvé leur chemin jusque dans les éditions contemporaines sans toutefois que leur origine ait toujours été reconnue – à la confrontation doctrinale avec le néoplatonisme profondément original de Plotin, le manuscrit met en scène un Ficin soucieux d’intégrer les Ennéades dans sa vision à la fois chrétienne et platonicienne de la concordia philosophorum, mais aussi conscient des aspérités et audaces difficilement récupérables du texte plotinien. Cette lecture ficinienne des Ennéades produit à son tour de multiples échos dans l’oeuvre propre de Ficin et contribue ainsi à irriguer les débats philosophiques de la Renaissance et au-delà.

Nathalie Gareddu-Delphini,

Giuseppe Ottaviano Nobili Savelli poète épique dans le Vir nemoris

. Étude métrique, dir. J.-L. Charlet, U. d’Aix-Marseille.

Lika Gordeziani, La tradition mythologique dans les Adages d’Érasme, dir. J.-F. Cottier, Université Paris-Diderot.

Les Adages d’Érasme, loin d’être un simple dictionnaire d’expressions antiques, constitue un ouvrage complexe et fortement marqué par la personnalité de l’humaniste rotterdamois. D’une part, la volonté d’Érasme de ne pas se contenter de reprendre la matière réunie par les parémiographes et les lexicographes donne naissance à une « fabrique de nouveaux adages ». D’autre part, plusieurs commentaires comportent des citations de sources, des informations encyclopédiques, des conseils pratiques sur l’usage de l’expression étudiée, ainsi que des avis personnels d’Érasme sur des sujets qui le préoccupent particulièrement. Un de ces sujets est la question du bon gouvernement. Certes, le recueil, dans l’ensemble, ne peut être considéré comme un ouvrage politique. Cependant, c’est dans les Adages qu’Érasme pose les premiers jalons importants de sa pensée politique. S’il est vrai que ce recueil, appartenant à la lignée d’ouvrages didactiques d’Érasme, n’est pas directement destiné à un prince, il s’adresse néanmoins à l’élite, aux nobles qui côtoient la cour. C’est pourquoi, il nous a paru intéressant d’étudier les Adages en tant qu’outil d’éducation politique. Nous menons une enquête en trois temps. Nous réalisons tout d’abord une analyse préalable de l’ensemble du recueil pour voir à quel point Érasme est créatif dans sa manière de traiter l’héritage antique. Ensuite, nous examinons les commentaires où les idées politiques sont exprimées plus ou moins directement. Nous tenons ici à repérer des éléments de speculum principis dans les commentaires des adages n° 201, 1001, 1401 et 2601. Nous nous interrogeons sur la nature du lien qui s’établit entre l’adage et la politique. En outre, nous nous intéressons à la reprise des idées présentes dans les Adages dans d’autres écrits d’Érasme, notamment dans l’Institution du prince chrétien. Nous nous penchons ici également sur l’aspect méthodologique en étudiant l’usage des adages et de la terminologie, ainsi que les autres moyens auxquels l’humaniste a recours pour inculquer les bonnes valeurs à ses lecteurs. Nous étudions enfin la manière dont les rois légendaires de l’Antiquité sont présentés et traités dans les Adages. Nous avons choisi trois figures bien connues de l’épopée d’Homère : Achille, Ulysse et Agamemnon. Si ces figures ne semblent pas avoir une place importante dans les Adages, elles sont toutefois intéressantes, la façon dont elles sont présentées correspondant aussi bien aux convictions politiques qu’aux principes pédagogiques de l’humaniste rotterdamois.

Adrienne Hamy,

Les homélies mariales de Juan Gil de Zamora : édition critique, commentaire philologique et historique, codirection J.-F. Cottier, Université Paris-Diderot, et P. Henriet, EPHE.

Juan Gil de Zamora est l’un des plus importants encyclopédistes hispaniques de langue latine. Actif à la fin du XIIIe siècle, il est lié à la cour d’Alphonse X et de Sanche IV et remplit des charges élevées dans son ordre franciscain, après des études parisiennes. Ce travail propose une editio princeps traduite et commentée de ses seize sermons mariaux répertoriés à ce jour. Elle est précédée d’une étude introductive fournissant données biographiques, réflexion sur son système encyclopédique, étude de sa part mariale et diverses découvertes homilétiques.

Ana Irimescu,

La question de l’intuition chez Jean Duns Scot, dir. O. Boulnois, EPHE.

Anne-Sophie Jouanneau, Le désir chez l’Avicenne latin, dir. J.-B. Brenet, U. Paris 1 Panthéon- Sorbonne.

L’Avicenne latin constitue un corpus de textes philosophiques et médicaux disponible en Occident à partir de la fin du XIIe siècle. Le « Liber de anima » (la Psychologie) et le » Liber de philosophia prima » (la Métaphysique) transmettent notamment aux Latins les doctrines originales du philosophe Ibn Sîna qu’influencent à la fois l’aristotélisme et le néoplatonisme. Si la réception d’Avicenne dans le domaine noétique ou concernant le cadre émanatiste a été étudiée, plus rares sont les travaux qui renseignent sur les notions de volonté et de désir, supposées relever de la philosophie pratique. La volonté est-elle une espèce de désir ? Pourquoi les traducteurs du Liber de anima, font apparaître un concept de volonté qui n’est pas dans l’original arabe? Volonté et désir peuvent-ils être dès lors être identifiés ? La définition de la volonté divine comme exempte de désir incite au contraire à distinguer les deux notions. Toutefois notre travail montre que, pour les êtres possibles, ce n’est pas tant une distinction du désir et de la volonté qu’Avicenne fonde, mais une composition de ces deux concepts, étayée par les doctrines de son ontologie. Ainsi ce n’est pas dans le champ éthique que le désir et la volonté acquièrent le statut de concepts, mais bien dans celui métaphysique. Ces définitions constituent ainsi de nouvelles données pour documenter les grandes interrogations éthiques des médiévaux latins comme le libre arbitre, ou le déterminisme.

Claire Laimé-Couturier,

Les débuts poétiques d’un futur poéticien à la cour de Ferrare : édition, traduction et commentaire des Carmina

de l’humaniste Giovanni Battista Pigna (1553), dir. P. Galand, EPHE, en cotutelle avec D. Coppini, U. de Florence.

Anna Le Touze, La paraphrase de l’Art poétique d’Horace par Francesco Robortello : édition, traduction, commentaire, dir. M. Bouquet, U. Rennes 2, en cotutelle avec M. Squillante, U. de Naples Federico II.

Ce travail présente une édition et une traduction annotée de la paraphrase à l’Art poétique d’Horace de Francesco Robortello, philologue de la Renaissance célèbre pour son commentaire à la Poétique d’Aristote. La paraphrase paraît en 1548 à Florence, au sein du volume qui contient le commentaire à Aristote. Elle est rééditée à Bâle en 1555 avec le commentaire à la Poétique. Cette paraphrase prend place au sein de la nébuleuse des commentaires à l’Art poétique d’Horace qui se multiplient à la Renaissance. Cette étude montre que la paraphrase de Robortello s’inscrit dans une tradition du commentaire qui remonte à l’Antiquité et qu’elle se distingue des autres commentaires humanistes par sa forme et par l’intégration de nombreuses références à la Poétique d’Aristote.

Marie-Eugénie Lecouffe,

Les Nuits Attiques d’Aulu-Gelle, un modèle de poétique rhétorique, dir. Galand, EPHE.

Stéphane Lecouteux, Réseaux de confraternité et histoire des bibliothèques. L’exemple de l’abbaye bénédictine de la Trinité de Fécamp, dir. C. Jacquemard, U. de Caen, et A.-M. Turcan-Verkerk, EPHE. Soutenance le 23 novembre 2015.

Au Moyen Âge, les réseaux de confraternité ont favorisé la circulation des hommes entre les communautés religieuses. La reconstitution du réseau de confraternité de l’abbaye de la Trinité de Fécamp – obtenue grâce à l’élaboration d’une méthode innovante ayant notamment permis de restituer à ce monastère un important fragment de nécrologe – confirme non seulement l’existence d’une circulation de moines, mais permet surtout de mettre en évidence la circulation des manuscrits et des textes entre les établissements les plus étroitement associés. L’étude des réseaux de confraternité constitue donc un champ de recherche particulièrement riche et prometteur pour la connaissance de l’histoire des bibliothèques anciennes ainsi que pour celle de la transmission et de la réception du patrimoine écrit. Elle mérite une attention spéciale lorsque le chercheur s’intéresse aux bibliothèques bénédictines constituées et enrichies entre le Xe et le XIIIe siècle, c’est-à-dire à l’apogée de l’activité des scriptoria monastiques et à une époque où les monastères étaient les principaux centres culturels et spirituels d’Occident. L’enquête est également l’occasion d’approfondir nos connaissances sur le réseau spirituel volpianien ainsi que sur la bibliothèque et le scriptorium de l’abbaye de la Trinité Fécamp sous les abbés Guillaume de Volpiano (1001-1028) et Jean de Fécamp (1028-1078). Elle a notamment permis d’attribuer à ce fonds 23 nouveaux manuscrits et d’en rejeter 9 autres. Une quinzaine de bibliothèques monastiques bourguignonnes, italiennes, lorraines, franciliennes, angevines et normandes, étroitement associées à Fécamp, font également l’objet d’une étude approfondie.

Adeline Levilion,

La connaissance des substances chez Duns Scot, dir. O. Boulnois, EPHE.

Stéphane Loiseau, L’usage de la raison naturelle dans les commentaires de Jean de Thomas d’Aquin et de Maître Eckhart, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Lorsque Thomas d’Aquin lit la Bible comme enseignant à l’université, il entre dans le texte de la même manière que dans les autres textes profanes qu’il commente. Pourtant la lecture biblique est chargée par l’Aquinate d’un rôle particulier dans la doctrine sacrée considérée comme science : c’est par cette lecture qu’une participation à la sagesse de Dieu est acquise, ce qui permet au théologien de forger les principes dont il a besoin pour argumenter scientifiquement. Cela donne un statut particulier au commentaire biblique qui est alors conçu comme un prolongement homogène du texte de l’Écriture où Dieu se révèle. Le Commentaire de l’évangile de Jean est un bon témoin de cela dans l’œuvre du dominicain. Un modèle de ce chemin intellectuel parcouru par la lecture biblique est la Samaritaine qui écoute le Christ puis l’annonce conduisant les habitants à venir au Christ. Elle écoute les mots humains de Dieu, cherche à les pénétrer, elle peut alors prendre à son tour la parole et transmettre la profondeur de la sagesse qu’elle a découverte.

Iryna Lystopad,

La logique et la théologie dans la métaphysique trinitaire du XIIe siècle, dir. D. Poirel, IRHT, et A. Vasylchenko, EPHE.

La thèse porte sur la façon dont le De unitate et pluralitate creaturarum d’Achard de Saint-Victor recourt aux doctrines médio et néoplatoniciennes pour résoudre la question d’une coexistence de l’unité et de la pluralité en Dieu et dans les créatures. L’enjeu est ainsi de mieux comprendre la place de la métaphysique platonicienne dans l’école de Saint-Victor, et ce malgré la rareté des sources au XIIe siècle, œuvres de Platon ou de ses disciples grecs. La première partie introduit d’abord à la philosophie d’Achard et aux problèmes paléographiques et philologiques que soulève le manuscrit unique du De unitate ; puis elle déconstruit cet ouvrage en ceux de ses éléments (questions, doctrines, notions) qu’il emprunte au médio et au néoplatonisme. Les deux autres parties examinent comment pour Achard une pluralité est possible : en Dieu (pluralité de personnes, de raisons dans le Verbe) et dans le monde (en tant qu’il est connu par Dieu par les formes-prototypes). Chaque partie examine comment les principaux penseurs tardo-antiques et alto-médiévaux (Apulée, Augustin, Calcidius, Boèce, Erigène) et les auteurs victorins, Hugues et Richard de Saint-Victor ont repris les éléments platoniciens étudiés dans la première partie. Ensuite est proposée une reconstruction de la réponse d’Achard. La thèse contribue à résoudre deux problèmes de l’histoire de la philosophie : quels éléments et sources platoniciens ont été reçus au XIIe siècle et quelle place la pensée victorine fait-elle à l’héritage platonicien. Les problèmes philosophiques soulevés sont la multiplication des objets intelligibles et sensibles, la définition de la chose et l’identité des êtres.

Steve Mai Van Bartolen,

Étude sur le Second Commentaire au Peri Hermeneias

de Boèce, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Hélène Malard, Melior angelis. Nature et formes de la médiation chez Jean Pic de La Mirandole (1463- 1494), dir. O. Boulnois, EPHE.

Julien Maudoux, La vieille femme dans la littérature du Moyen Âge, dir. D. James-Raoul, Université Bordeaux Montaigne, en codirection avec G. Puccini.

Au Moyen Âge, les vieilles femmes concentrent plusieurs formes de marginalité et des caractéristiques sociales et existentielles problématiques. Ce travail propose d’étudier les représentations littéraires qui en sont faites en Occident en utilisant un corpus large constitué d’œuvres vernaculaires et latines, littéraires mais aussi médicales et religieuses, de l’Antiquité jusqu’au début de la Renaissance. La production majoritairement masculine est marquée par une certaine misogynie dans le contexte de discours religieux, savants et populaires qui, généralement négatifs envers la vieillesse au féminin, l’utilisent préférentiellement pour aborder la laideur, la déchéance et la monstruosité esthétiques et morales. Cependant, les personnages de vieilles femmes sont rares et leurs emplois ne se limitent ni à un unique rôle stéréotypé d’adversaire dévalorisé, ni au type monolithique de l’entremetteuse ou de la sorcière. Tantôt épisodique, tantôt obsédante ; insignifiante ici, là chargée de significations symboliques complexes et parfois ambivalentes ; tour à tour pure utilité narrative et personnage au sens plein du terme, la vetula interroge les normes médiévales, entre conformisme moral, transgression sexuelle, subversion idéologique et menace de l’ordre masculin. Mais il s’agit aussi d’une figure proprement littéraire, située au croisement stratégique d’enjeux stylistiques, rhétoriques et de querelles de clercs à la portée considérable, tant à propos des pratiques d’écriture qu’en ce qui concerne la question de la misogynie. Profondément orienté dès le plan lexical, cet imaginaire a été analysé sous l’aspect thématique, qui a permis de singulariser les problèmes posés par le corps féminin sénile et la question du contrôle des dames de grand âge soupçonnées de déviance, mais aussi sous l’angle des rôles actantiels et symboliques. Cet examen permet de constater que la vieille femme est ambivalente, à la fois périphérique et étonnamment incontournable, malgré le silence et sa relégation dans les marges, dès lors qu’on s’attache à comprendre les ressorts des discours sur les femmes au Moyen Âge et à sonder l’histoire littéraire, qui a réservé à la figure une place inattendue dans la fabrique des textes.

Anna-Lisa Morand,

Édition critique, traduction et commentaire des Romana de Jordanès, dir. C. Bertrand- Dagenbach, U. de Lorraine.

En 551 ap. J.-C., Jordanès, auteur chrétien d’origine gothe, publie deux ouvrages en latin : le De origine actibusque Getarum et le De summa temporum uel origine actibusque gentis Romanorum, couramment abrégés en Getica et Romana. Si le premier des deux textes a suscité l’attention en raison de l’originalité de son sujet, l’Histoire des Goths, le second est resté largement méconnu, sinon méprisé. Les Romana ne seraient qu’un assemblage de textes déjà connus, et rédigés dans la langue fautive d’un auteur qui se présente lui-même comme agrammatus.La présente thèse a donc pour but de questionner ces préjugés en proposant une traduction, un commentaire et surtout une nouvelle édition critique des Romana qui tente d’éviter les écueils des précédentes éditions des textes de Jordanès. Alors que celles-ci sont avant tout le reflet de l’idée que se faisaient les éditeurs des compétences de Jordanès, faibles pour certains (Mommsen 1882), hautes pour d’autres (Giunta & Grillone 1992 et Grillone 2017), nous avons au contraire cherché à suspendre notre jugement le plus longtemps possible sur la qualité des Romana et laissé les manuscrits s’exprimer au maximum en nous fixant des règles strictes, afin de livrer une version du texte qui puisse nous en apprendre plus sur Jordanès.Par ailleurs, le commentaire des Romana met en lumière l’intérêt d’étudier un tel texte. S’il ne brille certes pas par ses qualités littéraires, il fournit un bon cas d’étude pour qui s’intéresse à la fabrique de l’histoire au VIe siècle et permet même d’entrevoir le texte d’une source disparue, l’Historia Romana de Symmaque le Jeune. Enfin Jordanès nous donne un aperçu du regard qu’un romain d’Orient pouvait porter sur l’empire de son temps et sur l’histoire de celui-ci. Car, si la dimension chrétienne n’en est pas absente, les Romana laissent avant tout l’image d’un homme désemparé devant le délitement de l’empire auquel il appartient.

Yannick Mosset,

Les discours du possible dans le roman en vers (XIIe-XIIIe siècles) : éléments de stylistique, dir. D. James-Raoul, Université Bordeaux Montaigne.

L’étude se fonde sur l’hypothèse que le possible est un critère fondateur du roman médiéval. Le corpus est donc constitué d’œuvres romanesques ou qui peuvent être considérées comme des précurseurs du roman : les chroniques de Wace, le roman antique, les romans tristaniens et les romans de Chrétien de Troyes. Ces œuvres ont été explorées suivant une double approche. La première approche, linguistique, a essayé de dégager pour trois faits de langue (futur, futur II, propositions hypothétiques) une racine sémantique et, surtout, un éventail de significations ; l’étude a permis de dégager des phénomènes stylistiques : d’une part, les auteurs peuvent se singulariser dans leur emploi des formes (on dégage alors des traits idiolectaux) ; d’autre part, certaines formes ont des emplois marqués qui peuvent, en contexte, être considérés comme expressifs. La seconde approche est littéraire ; elle permet de dégager comment ces formes linguistiques sont investies dans une œuvre. En se concentrant sur des segments brefs et saillants (formules et interventions narratoriales), il a été possible d’identifier des traits singularisant l’œuvre de chaque auteur, mais aussi des éléments spécifiques au genre du roman. En étudiant d’une manière plus large le possible, défini comme la confrontation au futur contingent, certains éléments d’ordre générique ont été dégagés. Tout d’abord, le roman motive systématiquement l’action : le possible sert à exprimer une volonté, un projet, une verbalisation initiale précédant la réalisation de l’action ; l’écriture romanesque semble insister sur l’investissement individuel dans l’accomplissement de l’acte. Ensuite, un processus se révèle au plan chronologique. En effet, toute forme de prédestination ou de fatalité s’efface progressivement dans les textes ; ceux-ci se focalisent désormais plus sur la liberté humaine. Cette focalisation se fait selon deux procédés : le premier consiste à présenter la volonté du héros comme problématique, et le second à développer le principe d’incertitude : le possible relève d’une impossibilité à saisir entièrement le réel.

Fernanda Ocampo,

L’ontologie de Dietrich de Freiberg, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne, en cotutelle avec l’UNCuyo (Mendoza, Argentine).

Cette thèse poursuit une étude de l’ontologie de Dietrich de Freiberg, à la lumière du débat arabo-latine autour de la « distinction réelle » entre l’être et l’essence. L’enjeu principal est de montrer comment la doctrine du maître allemand, défendant vigoureusement les principes de l’ontologie aristotélico-averroïste, s’offre comme alternative aux doctrines ancrées sur la thèse de la distinction réelle de la fin du XIIIème siècle, à l’Université de Paris. La première partie analyse le contexte historique et doctrinal dans lequel s’inscrit la réflexion de Dietrich : d’abord, la critique averroïste à la conception « avicennienne » de l’étant aristotélicien, et ensuite, le premier jalon de la dispute latine, constitué par la critique de Siger de Brabant aux défenseurs de la distinction réelle (parmi eux, Thomas d’Aquin). La deuxième partie étudie, en premier lieu, un des arguments centraux dans la discussion, à savoir, l’argument de l’« intellectus essentiae », et s’occupe ensuite de l’examen de son refus de la part de Dietrich. Finalement, la troisième partie considère l’ontologie de Dietrich dans ses traits fondamentaux, à la lumière de sa vision critique envers les thèses centrales des défenseurs de la distinction réelle.

Léonie Ollagnier,

Les Juvenilia

de Théodore de Bèze : édition commentée, dir. S. Laigneau-Fontaine, U. de Bourgogne.

Guillaume Oriol, Dire les émotions. Étude de rhétorique dans la lyrique médiévale occitane, dir. D. James- Raoul, Université Bordeaux Montaigne.

Giovanna Pantiglioni (Bagnasco), Per l’edizione del Centheologicon di Eimerico di Campo, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne, et C. Casagrande, U. de Pavie.

Eva Pauerova, Les tragédies de Sénèque et leur influence sur le théâtre jésuite de la province tchèque aux XVIIe et XVIIIe siècles, dir. P. Galand, EPHE, en cotutelle avec F. Kuíáková, U. de Prague.

Ota Pavlicek, La dimension philosophique et théologique de la pensée de maître Jérôme de Prague, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne, et V. Herold, U. de Prague.

Cette thèse est la première étude analytique approfondie consacrée à la dimension philosophique et théologique de la pensée de Jérôme de Prague († 1416) qui prend en compte tous les textes connus et conservés de ce philosophe tchèque, maître ès arts des universités de Paris, Cologne, Heidelberg et Prague, ami et collègue du réformateur Jean Hus. Le travail s’occupe des différents sujets philosophiques et théologiques présents dans l’œuvre de Jérôme, plaçant ses idées dans le contexte de l’histoire de la pensée médiévale. Dans ce cadre, la thèse montre de manière nouvelle les doctrines de cet auteur représentatif du courant réformiste de l’Université de Prague au tournant des XIVe et XVe siècles ; elle essaie aussi de présenter une compréhension nouvelle de la pensée philosophique et théologique de Jérôme sur la base des nouvelles trouvailles concernant ses sources anciennes et médiévales. À part la pensée de Jérôme, elle se consacre en outre à l’étude approfondie de sujets voisins, par exemple la question de la représentation de la Trinité par le bouclier de la foi. Ce travail ouvre aussi des nouvelles questions, par exemple le thème de l’influence des successeurs philosophiques de Jean Wyclif à Oxford (par exemple Robert Alyngton) sur les doctrines des maîtres de l’Université de Prague. Une des autres contributions à la connaissance du patrimoine culturel tchèque et européen présentées par cette thèse est l’editio princeps de la quaestio Utrum omne dependens habeat esse aeternum in prima causa d’Étienne de Páleč, accompagnée par une interprétation doctrinale.

Thomas Penguilly,

Histoire, archéologie et pensée symbolique à la Renaissance : le recueil des Inscriptions milanaises d’André Alciat, dir. F. Vuilleumier-Laurens, U. de Bretagne occidentale.

Notre thèse porte sur le recueil d’inscriptions latines et grecques de Milan et de sa région composé par l’humaniste milanais André Alciat entre 1508 et 1550 environ et considéré comme une œuvre fondamentale dans la naissance de l’épigraphie moderne. Contrairement à la plupart de ses prédécesseurs, celui-ci fit le choix de travailler sur un corpus régional, notamment dans la perspective de la rédaction d’une histoire de Milan. Le dispositif même du livre constituait également une innovation notable dans la mesure où il associait le commentaire rédigé en latin par le juriste à la reproduction fidèle des inscriptions et des monuments. Notre travail s’appuiera sur une édition critique de l’ouvrage fondée sur le manuscrit partiellement autographe Dresdensis F 82b, complétée d’une traduction et d’un commentaire suivi dont l’objectif premier sera d’identifier les références sur lesquelles se fonde Alciat pour son commentaire et de comparer les inscriptions et les monuments reproduits avec d’autres relevés plus anciens ou contemporains et, lorsqu’ils sont disponibles, avec les originaux, afin de déterminer la part de l’humaniste dans l’élaboration de son corpus. Notre étude générale du recueil sera quant à elle plus particulièrement consacrée à la méthodologie d’Alciat, à la fois sur le plan du commentaire proprement épigraphique (philologique, historique et juridique), et sur le plan de l’interprétation symbolique des monuments, caractéristique de l’originalité du recueil dans l’histoire de la science épigraphique en train de naître.

Sylvaine Poujade-Baltazard,

Le commentaire à la Poétique d’Aristote de Francesco Robortello : édition du texte latin, traduction, notes et commentaire, dir. M. Bouquet, U. Rennes 2, en cotutelle avec l’U. de Naples Federico II.

Ce travail présente une édition et une traduction de l’ouvrage d’une des figures marquantes de l’humanisme italien de la Renaissance, Francesco Robortello, intitulé Francisci Robortelli Vtinensis in librum Aristotelis De arte poetice explicationes. Il s’agit du premier commentaire à être publié de la Poétique d’Aristote. L’ouvrage paraît à Florence en 1548, et fait l’objet d’une deuxième édition, révisée par ses soins, à Bâle en 1555 : le commentaire est précédé du texte grec de l’édition aldine des Rhetores Graeci de 1508, accompagné d’une traduction latine d’Alessandro Pazzi qui date de 1536. Robortello est à l’origine de la redécouverte, voire de la découverte en Italie des analyses aristotéliciennes sur l’art poétique, texte difficile qu’il cherche à rendre accessible aux lettrés de son époque. Cette étude a consisté à établir le texte par la confrontation des deux imprimés de Florence et de Bâle, et permet, en découvrant l’ensemble des analyses de l’auteur, de montrer que cecommentaire, loin d’être une interprétation erronée du texte d’Aristote, est une première lecture sur la voie de notre compréhension moderne des lois de la création poétique

Matthieu Raffray,

Rôle de la notion de relation dans les Commentaires au Ier livre des Sentences de Saint Albert, Saint Bonaventure et Saint Thomas d’Aquin, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Le primat de la relation est une caractéristique fondamentale des philosophies contemporaines comme des évolutions récentes de la théologie : le but de cette étude est de retracer les développements de la notion de relation jusqu’aux grandes synthèses théologiques du 13è siècle, afin d’évaluer les fondements historiques et la légitimité conceptuelle des relationalismes contemporains. Après avoir étudié la naissance d’une ontologie des êtres relatifs chez Platon et Aristote, ainsi qu’à travers les ambiguïtés de leurs transmissions, nous montrons comment les théologiens de l’Antiquité ont exploité ces fondements philosophiques, autour des modèles de « l’attribution différenciée » chez Augustin et de « l’accidentalité différenciée » chez Boèce. Au 12è siècle, ces modèles antiques ont à leur tour donné lieu à un changement de paradigme, au sujet de la predicatio in divinis, de Gilbert de Poitiers jusqu’à Pierre Lombard. Nous centrons alors notre étude sur les synthèses sententiaires d’Albert le Grand et de Thomas d’Aquin, qui exploitent l’un et l’autre la notion comme l’élément clef d’une description unitaire et structurée de l’édifice théologique. Albert emploie une notion typiquement aristotélicienne de la relation comme instrument pour édifier une théologie cohérente et rationnelle ; Thomas développe ces intuitions albertiennes et met en œuvre une vue ordonnée du Monde dans ses rapports avec Dieu, dont la condition, contrairement à de nombreuses lectures thomistes, est la stricte accidentalité de l’être relatif. A l’issue de ce parcours historique, on aura donc mis en évidence la tentation platonisante qui constitue la source conceptuelle des relationalismes contemporains.

Olivier Rimbault,

L’œuvre néo-latine d’Hercule Alexicachos (Perpignan, fin XVe siècle), dir. S. Laigneau- Fontaine, U. de Bourgogne.

Soutenance le 28 septembre 2015.

Philippe Robert, Les attributs divins chez Jean de Saint Thomas à Jean-Baptiste Gonet, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Emanuele Romanini, Édition et analyse du commentaire inédit de Francesco Piendibeni de Montepulciano au Bucolicum Carmen de Pétrarque, dir. H. Casanova-Robin, U. Paris-Sorbonne, en cotutelle avec l’U. de Macerata.

Dans notre thèse de doctorat, nous avons publié presque intégralement l’édition critique commentée de l’exégèse au Bucolicum carmen de Pétrarque réalisée par Francesco Piendibeni de Montepulciano, humaniste italien du Trecento tardif. L’exégèse, achevée à Pérouse en 1394, est conservée dans le manuscrit autographe Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1729. Dans son ensemble, l’oeuvre est restée jusqu’à aujourd’hui inédite : seul Antonio Avena, en 1906, a fourni une simple transcription, partielle et imparfaite, de quelques gloses. Notre édition a l’ambition d’être novatrice : non seulement elle établit et analyse de manière critique un texte resté longtemps méconnu, mais elle permet aussi d’approfondir la connaissance du poème bucolique de Pétrarque, de mieux évaluer sa réception auprès des érudits qui lui ont succédé et d’éclairer la connaissance de la tradition exégétique du premier Humanisme. Une source fondamentale pour Piendibeni est le commentaire au Bucolicum carmen réalisé par Benvenuto da Imola : nous enavons fourni une transcription inédite tirée du manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France, lat. 8700. Enfin, nous avons mis à jour la liste des manuscrits connus qui appartinrent à Piendibeni et reconstruit ainsi pour la première fois de manière approfondie sa bibliothèque.

Sophie Serra,

Nicole Oresme, exigences scientifiques et projet politique, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Par commodité, le corpus oresmien est souvent scindé en deux parties. L’une, scientifique, regrouperait ses traités scientifiques et ses commentaires universitaires en philosophie naturelle. L’autre, politique et morale, comprendrait les traductions en français de la Politique, des Économiques, et de l’Éthique à Nicomaque d’Aristote. Cependant, une telle dichotomie présente bien des inconvénients. Tout d’abord, un tel schématisme ne laisse pas de place aux écrits dits « polémiques » d’Oresme contre l’astrologie prédictive, ni à son traité monétaire. Il convient d’ailleurs de remarquer que, tout au long de sa carrière, et pour ces ouvrages en particulier, Nicole Oresme a pratiqué l’écriture, la traduction et l’auto-traduction en français. D’autre part, si, du point de vue de la réalité historique, cette distinction créé l’illusion de deux auteurs distincts, elle tend aussi à imposer une différence d’importance entre les deux pans de l’œuvre de Nicole Oresme et nie, justement, l’idée d’un œuvre unifiée par un auteur, et un projet. Or, l’adoption du français comme langue d’écriture tout au long de sa vie nous en fournit un indice. La rédaction à la fin de sa carrière d’un texte en vernaculaire et d’une grande complexité scientifique tel que le Livre du Ciel et du Monde en constitue un autre. Les déclarations qui émaillent tous les textes de Nicole Oresme sur le but de la connaissance et les méthodes argumentatives mises en œuvre pour y parvenir constituent encore une autre piste de réflexion. Le but de ce travail est donc de suivre les chemins empruntés par Oresme dans ses écrits, reconstituer son itinéraire en tant qu’auteur, et de montrer que le philosophe normand a établi un projet, affermi au cours des années, au cœur duquel se trouve une conception originale et unifiée de l’homme, de son rapport au savoir, et de son rapport aux autres.

Charlotte Solignac,

La pensée de la lumière comme lumière pour la pensée chez Bonaventure de Bagnoregio, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Bonaventure et la lumière : la question semble au premier abord et pour la plupart des médiévistes résolue. Pourtant, la genèse de sa définition de la lumière (II Sent., d. XIII) – notamment la manière dont les idées de Robert Grosseteste lui parviennent – reste encore à déterminer. L’idée d’un usage métaphorique et analogique de la lumière et de sa dimension épistémique permet de mieux évaluer la théorie de la connaissance comme lumière, c’est-à-dire son amplitude réelle souvent réduite à l’illumination divine de l’homme tant intellectuelle que morale. Cette connaissance de la lumière permettant de considérer la connaissance comme lumière par le truchement de la métaphore et de l’analogie donc toute une épistémologie par la lumière se vérifie dans la cosmologie et dans la théorie de la beauté du frère mineur où la lumière joue bien un rôle principiel et paradigmatique. Enfin, que toutes ces implications philosophiques et théologiques de la lumière soient récapitulées dans le Christ compris selon les Écritures, comme splendor, sol iustitiae, lux mundi, compréhension nettement inspirée de la lecture du quatrième évangile et du Livre de la Sagesse par Bonaventure, bachelier biblique, demande encore à être élucidé. C’est en cherchant tant du côté des études à la Faculté des arts de Paris de 1235-1243 que du côté des écrits de Bonaventure, bachelier biblique puis sententiaire, que la question de la lumière dans son œuvre peut être interprétée. Nous proposons donc dans cet ouvrage d’ouvrir quelques pistes de compréhension de la via lucis bonaventurienne.

Caterina Tarlazzi,

La pensée et les œuvres de Gauthier de Mortagne (1174), dir. R. Imbach, U. Paris- Sorbonne, et R. Quinto, U. de Padoue.

La recherche comporte deux aspects principaux. Premièrement, la thèse analyse une solution réaliste au problème des universaux datant du début du XIIe siècle et que l’on nomme ici ‘théorie de l’indiuiduum’ (= ThI; aussi connue sous les noms de ‘théorie de l’indifférence’, ‘théorie du status’, ‘deuxième théorie de la collectio’ etc.). Selon ThI, l’universel est l’individu lui-même dans l’un de ses status. ThI utilise en outre des éléments abélardiens pour une solution tout à fait opposée à celle d’Abélard. ThI est ici étudiée dans le cadre d’une analyse des solutions réalistes au problème des universaux présentées par cinq sources : la Logica ‘Ingredientibus’ d’Abélard, la Logica ‘Nostrorum’, le ‘De generibus et speciebus’ (qu’on cite à partir d’une transcription directe du ms. Orléans, BM, 266, pp. 154b-163a), le traité ‘Quoniam de generali’ et le commentaire inédit ‘P17’ à l’Isagoge du ms. Paris, BnF, lat. 3237, ff. 123ra–124va et 125ra–130rb. Cette recherche prend en compte non seulement ThI, mais aussi les autres théories réalistes (la théorie de l’essence matérielle, une variante de celle-ci, la théorie de la collectio et une troisième solution réaliste de la ‘Nostrorum’) qui sont décrites avec ThI, ainsi que les 78 arguments contre le réalisme cités par les textes, ici catalogués et analysés en détail. Deuxièmement, la thèse examine la question de l’attribution de ThI à Gauthier de Mortagne, qui fut maître à Reims et à Laon dans les premières décennies du siècle et dont la vie et les œuvres font ici l’objet d’une présentation. L’attribution se fonde sur le témoignage du Metalogicon (II, 17) de Jean de Salisbury qu’il convient de comparer aux données du Policraticus.

Manuel Tramaux,

Les bibliothèques conventuelles de Besançon et la Révolution française : démembrement, destruction, dispersion et conservation des ouvrages médiévaux, dir. A.-M. Turcan-Verkerk, EPHE.

Pascaline Turpin (Senet), Logique du sensible et prisme eucharistique, dir. R. Imbach, U. Paris- Sorbonne.

Sofia Tuttolomondo, La réception des tragiques grecs dans les œuvres latines du Quattrocento italien : l’aube d’une renaissance, dir. H. Casanova-Robin, U. Paris-Sorbonne.

José Antonio Valdivia Fuenzalida, Le problème des premiers principes chez Thomas d’Aquin, dir. R. Imbach, U. Paris-Sorbonne.

Éléonore Villalba, La réception des Odes d’Horace dans l’humanisme espagnol de langue latine au XVIe siècle, dir. H. Casanova-Robin, U. Paris-Sorbonne.

Valérie Wampfler, Roman, histoire et alchimie au XVIIe siècle : traduction et étude de la Peruviana de Claude-Barthélemy Morisot (1644), codirection N. Palmieri, U. de Reims, J.-C. Ternaux, U. d’Avignon et J.-F. Chevalier, U. de Lorraine.

Ce travail présente la première traduction française, assortie de notes et précédée d’une introduction détaillée, d’un roman à clef néo-latin intitulé Peruviana (1644), qui transpose au Pérou les intrigues politiques et sentimentales du Royaume de France au temps de Louis XIII. Son auteur, Claude-Barthélemy Morisot (12 avril 1592 – 22 octobre 1661), était un parlementaire dijonnais appartenant à un cercle de “libertins érudits” de la République des Lettres de la première moitié du XVIIème siècle, auteur d’ouvrages savants et de cet unique roman.L’étude en trois parties servant d’introduction offre d’abord une contextualisation de cette fiction romanesque et de son auteur, livrant les premières clefs nécessaires à la lecture ; puis une analyse narratologique aborde les enjeux littéraires et l’exploitation des sources, notamment antiques : la confrontation des référents et de la structuration de l’intrigue met en évidence la double portée, stéganographique et politique, de ce roman, que la fin de l’étude tentera d’élucider. Il apparaîtra alors que l’auteur, par le jeu de l’analogie et de la métaphore que permet le principe du roman à clef, a envisagé son œuvre comme une utopie où les mécanismes historiques, entrant en concordance avec ceux du Cosmos, pourraient être appréhendés et harmonisés par l’application d’un art bienveillant, prenant en compte tous les aspects et tous les états de la matière sociale afin de guider celle-ci vers un accomplissement proche de l’idéal. Cette lecture alchimique révèle que tout le roman est une métaphore de l’Œuvre, dont l’artisan serait le Poète, mettant au service de l’humanité à venir ce fruit de sa sagesse.

Cliquez sur le lien suivant pour afficher la liste des thèses de doctorat en cours dans les domaines médio- et néo-latin au 1er octobre 2015 :

Thèses de doctorat en cours au 1X2015

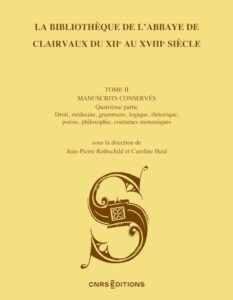

La Bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle, Tome II, manuscrits conservés, 4ème partie, sous la direction de Caroline Heid et Jean-Pierre Rotschild, Paris, CNRS Editions, 2024, 424 p.

La Bibliothèque de l’abbaye de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle, Tome II, manuscrits conservés, 4ème partie, sous la direction de Caroline Heid et Jean-Pierre Rotschild, Paris, CNRS Editions, 2024, 424 p.