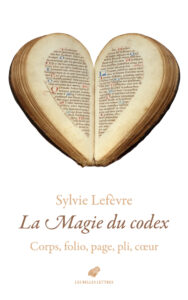

Sylvie Lefèvre, La Magie du codex. Corps, folio, page, pli, cœur, Paris, Les Belles Lettres, 2023, 291p. (recension originellement publiée sur le site d’Antiquité-Avenir, août 2024)

Cette recension de Claire Absil a été publiée dans le Bulletin de liaison n°22 (2024) de la SEMEN-L (p. 46-47).

En ouvrant La Magie du codex, on s’attend à une nouvelle histoire du livre venant compléter les nombreuses études qui existent sur le sujet, telles que L’apparition du livre de Lucien Febvre (1958), l’Histoire du livre de Bruno Blasselle (1997), ou encore La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur de Roger Chartier (2015). L’autrice, Sylvie Lefèvre, est d’ailleurs familière du sujet : chercheuse associée de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, elle a elle-même édité dans de prestigieuses maisons d’éditions françaises différents textes du Moyen Age, par exemple, Le Roman de Renart et textes épigones en 1998, aux éditions Gallimard, dans la Pléiade ; ou encore L’Heptaméron de Marguerite de Navarre, édité avec Nicole Cazauran, en 2013, aux éditions Champion. Or, un simple coup d’œil sur le sommaire nous révèle le véritable enjeu de l’ouvrage, centré sur la matérialité même de l’objet livre depuis son « ouverture » (p.17-61) jusqu’à son « envol » (p.247-253) après la lecture.

La Magie du codex se compose de chapitres thématiques, qui portent sur les caractéristiques de l’objet livre. L’autrice présente ainsi diverses trouvailles des copistes d’autrefois, et des imprimeurs d’aujourd’hui pour jouer avec les contraintes matérielles du livre : pages, plis, trous dans la page, reliure… Pour illustrer ses exemples, elle puise dans divers registres et diverses époques. À première vue, le tout pourrait sembler hétéroclite ; mais en réalité, à travers cet ouvrage ludique, Sylvie Lefèvre invite le lecteur à se plonger dans ceux qu’elle cite, et à se montrer attentif aux moindres détails. L’ouvrage se divise en six chapitres, « Ouvertures », « Seuils », « Plans et affichages », « Entre les pages », « La magie du pli », et « L’envol. De l’architecture à l’anatomie ». Les deux premiers chapitres, « Ouvertures » (p. 15-63) et « Seuils » (p. 65- 97), nous font progressivement entrer dans le livre. « Ouvertures », le plus technique de tous, explique quelles ont été les conséquences de l’apparition du codex, apparu progressivement au cours des Ier et IIe siècles, lors d’une « lente révolution ». Ensuite, Sylvie Lefèvre explique précisément les caractéristiques matérielles du codex ; pour éclairer son propos, elle n’hésite pas à recourir à des schémas ou à des photographies. On comprend ainsi la spécificité du codex inventé en Occident : il se distingue non seulement du volumen, mais aussi des inventions ayant eu lieu en Chine, à savoir le « livre accordéon », apparu sous la dynastie Tang (618-907), ou le « livre papillon », variante du livre codex, présentant des feuilles assemblées différemment, et apparu à la fin de la même époque et au début de la dynastie Song (907-1279). Enfin, l’autrice rend compte d’éléments qui, loin d’être anecdotiques, sont le résultat de réflexions du copiste, puis de l’éditeur actuel. En effet, dès ce premier chapitre, notre attention est attirée sur des éléments qui pourraient paraître secondaires : la pagination ; la première page d’un chapitre, toujours à droite ; la page de titre, assortie de nombreuses informations… Sylvie Lefèvre change notre regard sur ces éléments qui, d’ordinaire, n’accrochent pas le regard : ainsi, il n’y a pas toujours eu de pagination ; de même, la page de titre, qui nous paraît aujourd’hui être un passage obligé, n’existe pas dans les manuscrits occidentaux, qui commencent par l’incipit, ou par un intitulé plus ou moins long, comme « Ci commence le Roman de la Rose ». Autrefois, les informations principales apparaissaient plutôt à la fin du volume, dans le colophon, qui donnait le nom de l’auteur, le titre, l’identité du copiste et celle de son commanditaire, la date et le lieu de copie. Dans le deuxième chapitre, « Seuils », Sylvie Lefèvre évoque divers éléments signalant l’entrée dans le livre ou dans un nouveau chapitre : une gravure, une enluminure, une illustration… ou encore un texte à l’adresse du lecteur, comme dans La Fée aux miettes (1832) de Charles Nodier. Dans tous ces éléments, elle met en lumière l’emploi régulier et continu de la métaphore architecturale depuis la célèbre formule horatienne : Exegi monumentum aere perennius / Regalique situ pyramidum altius (Odes, III, 30 « J’ai achevé un monument plus durable que le bronze / plus haut que les pyramides des rois »). Le livre est alors représenté comme un monument dans lequel on entre ; la dimension architecturale peut être signalée dès le titre de l’œuvre – par exemple, La Cité des Dames de Christine de Pizan (1404-1405), ou Le Temple de Boccace de Georges Chatelain (1463-1464) – mais peut aussi apparaître de manière plus subtile, plus fine. Ainsi, dans le texte de La Fée aux miettes, pour déprécier ironiquement son ouvrage, le narrateur propose l’analogie entre son livre et un labyrinthe : il fait alors allusion à ce motif qui figurait à l’entrée ou à la sortie des livres les plus anciens, comme pour protéger les seuils du volume. Enfin, certaines enluminures désignent clairement la séparation entre le monde extérieur et le monde du livre : par exemple, dans le Livre d’heures de Marie de Bourgogne, deux enluminures font figurer, au premier plan, l’espace de la lecture, de la prière, et au second plan, l’espace représenté par le livre de prière (Vienne, ÖNB 1857, f. 14v, Livre d’heures dit de Marie de Bourgogne, Maître de Marie de Bourgogne, fin des années 1470) ; de même, un frontispice d’une édition de Strabon du XVe siècle fait voir la remise du livre en mains propres à son destinataire (Albi, Bibliothèque municipale 77, ff. 3v-4, 1459. Strabon, De Situo orbis geographia, traduction en latin par Guarino de Vérone, peintures de Giovanni Bellini et copiste padouan). Les quatre derniers chapitres prennent plutôt la forme de florilèges thématiques, éclectiques, qu’on pourra lire de manière linéaire ou bien en suivant son instinct, guidé par telle ou telle image. Tous portent sur le jeu entre le texte et la matérialité du livre. Les troisième et cinquième chapitres sont particulièrement amusants à lire : on y voit comment le copiste, ou l’auteur, réussit à créer le livre à l’image de son support. « Plans et Affichages » (p.98-145) montre comment un auteur peut tirer parti de défauts du papier. Ainsi, au siècle dernier, James Joyce conserve volontairement dans son roman Ulysse une phrase inversée, apparue parce que l’encre avait traversé la page ; un autre exemple, plus ancien, est celui d’un manuscrit unique datant du XIIIe siècle, le conte intitulé Le Roman du roi Flore et de la belle Jehanne : il y est relaté le viol de Jeanne autour d’un trou de la page. De surcroît, un passage entier peut être construit autour d’un jeu entre le texte et la matérialité du livre, comme l’ouvrage pour enfants percé en son centre, Le livre qui avait un trou (2000) ; on peut citer nombre de livres d’enfants construits sur ce procédé, par exemple, ceux qui proposent de faire bouger des personnages en leur sein, grâce à des languettes de papier. Parfois, cependant, les particularités visuelles du livre, ajoutées ou non, servent surtout d’ornementation. Ainsi, dans le Livre d’heures de Marie de Bourgogne (1477), cité plus haut, de nombreux dessins en trompe l’œil donnent une impression de volume, grâce à des motifs ajoutés en marge du texte. Comme un interlude entre les troisième et cinquième chapitres, le quatrième se focalise sur ce qui est « Entre les pages » (p.145-199). Sont alors mentionnés les objets utilisés pour marquer l’endroit où on s’est arrêté : quand on ne garde pas la page avec la main, on utilise les objets dont on dispose, un signet (parfois fixé au livre grâce à la pipe en métal le long de la reliure), un ruban, une fleur, un papier ordinaire… à défaut, on fait une « corne » ou une « oreille » à la page. Apparaissent aussi les objets insérés dans le livre, souvent pour protéger les images, dans les livres religieux et autres : des « serpentes », papiers transparents, ou des voiles en tissu. L’avant-dernier chapitre, intitulé « La Magie du pli » (p.200-243) présente divers jeux sur la forme du livre. Ce peut être un jeu sur le pli qui divise une double page ; sur la ligne qui sépare les cases d’une bande dessinée ; sur la couture du livre ; ou sur la forme même de l’ouvrage. C’est dans ce chapitre qu’est évoquée l’image qui fait la couverture du livre : le Livre d’heures à l’usage d’Amiens (Paris, BnF lat. 10536, 16,5 x 9 cm), livre en forme de cœur. Enfin, l’autrice commente aussi une illustration qui aurait échappé à un lecteur peu vigilant, dans le Camp de la place royalle (1612), où sont présentés dans une double page les portraits de deux souverains destinés à s’unir : à gauche, Louis XIII, et à droite, Anne d’Autriche, infante d’Espagne. Ainsi, fermer le livre, c’est reproduire leur embrassade ! Le livre s’achète sur une note poétique, avec le thème de « L’envol. De l’architecture à l’anatomie » (p.244-253). Surgissent, tour à tour, des livres personnifiés, voire humanisés. On y découvre Ovide faisant ses adieux à son livre dans les Tristes (I,1), ou encore le livre du Champion des dames de Martin Le Franc (1442), se plaignant des blessures que lui ont causées des courtisans du duc de Bourgogne ; ou enfin Cent mille milliards de poèmes de Queneau (1961), dont les dizaines de languettes se dressent comme des cheveux à l’ouverture du livre ; ainsi émancipé, le livre peut alors prendre lui-même son envol, à l’instar de la colombe-livre qui fait l’affiche du 32e salon du Livre de 2012. À la suite de l’autrice, on peut s’exclamer : « Scripta volant, verba manent » !

Claire Absil

Cette recension de Claire Absil a été publiée dans le Bulletin de liaison n°22 (2024) de la SEMEN-L (p. 46-47).